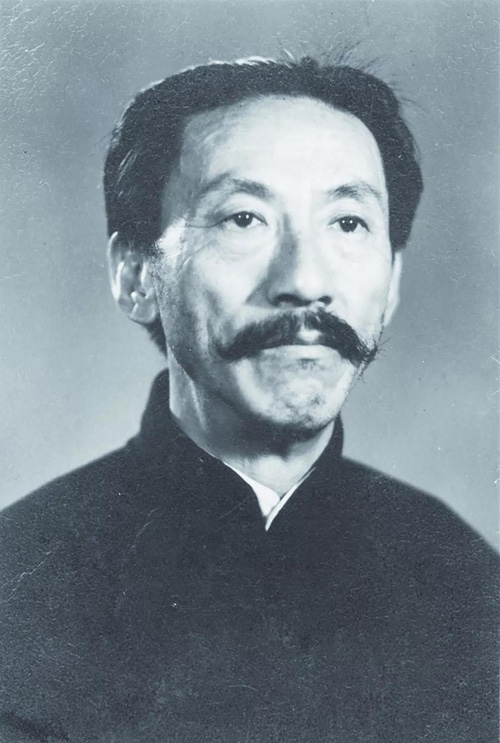

朱蕴山|身怀团结法宝的“智多星”

朱蕴山(1887-1981),名正锟,号蕴山,安徽六安人,民革创始人之一。1949年后,曾任政务院人民监察委员会委员。民革第一至四届中央常委,第五届中央主席。第一至三届全国人大代表,第四届全国人大常委会委员,第五届全国人大常委会副委员长。第一届全国政协委员,第二至四届全国政协常委,第五届全国政协副主席。

1949年4月6日,上海《新闻报》头条版位刊登了一条独家新闻,大字标题为:《刘仲华由平飞抵首都,同来三人坚不露姓名》(刘仲华实际是刘仲容,此标题为当时报道有误)。字里行间透露了从北平来了四位“神秘客”,“他们来与和谈有关”,还特别提到“其中一位留有仁丹胡子”。这则报道震动了南京、上海新闻界,记者们四处奔波,到处打听“神秘客”是谁。这位留有“仁丹胡子”的神秘人物,就是肩负推动和谈任务的民革创始人朱蕴山。

足智多谋的“仁丹胡子”

1949年4月1日,国民党政府派出谈判代表团飞往北平。4日下午,周恩来到北京饭店,与李济深碰头交换意见,随后即与朱蕴山等人开了一个小会,决定由朱蕴山与刘仲容、李民欣、刘子毅一起秘密前往南京,敦促李宗仁、白崇禧等人接受和平谈判协定。出发前,周恩来把自己的一盒名片交给朱蕴山,嘱咐道:“只要国民党军政要员留下不走,解放军过江后,见到名片,均受保护。”接受任务的次日,朱蕴山等人就飞往南京。

4月5日,南京天空晴朗无云,飞行十分顺利,朱蕴山等人比原定时间提前了半个小时到达,直接被秘密安排入住南京大悲巷白崇禧公馆。没想到,第二日就被密切关注和谈的媒体捕捉到了蛛丝马迹,并在报纸上公开报道。

因需机密行事,朱蕴山等四人深居简出,分别见到了李宗仁、白崇禧、何应钦、于右任等人,并向他们转达了中共中央关于和平谈判的意见,劝其认清形势,结束内战。同时,他们还做了大量争取于右任等国民党元老的工作,并深入细致地了解国民党政府内部的情况。

对于李宗仁,朱蕴山曾说:“李济深看在老朋友份上,在这最后关头还是要拉他一把,我这次来就是这任务。”当了解到蒋介石虽然隐退,但仍在幕后控制大权,“划江而治”是其能接受的最后方案后,朱蕴山立即向中共中央进行汇报。

毛泽东、周恩来得知情况后,旋即电报指示:“俟朱蕴山等北返后,条件均可再议。”中共中央此种策略处理,主要是出于对朱蕴山等人安全的考虑,这让朱蕴山深受感动。

鉴于这种情况,和平谈判势必破裂,北平的国民党政府和谈代表团成员张治中、邵力子等人在周恩来的劝导下,已决定留在北平。为防止蒋介石扣留代表团家属为人质,朱蕴山在准备离开南京时,还秘密将邵力子的夫人傅学文等人带回北平。他精心安排,嘱托傅学文不要带任何行李,佯作到机场为自己送行,在飞机起飞时,让傅学文与代表团一起登上飞机,返回北平。

虽然和谈没有取得成功,但是朱蕴山等人此行的工作却深入人心。于右任见大势已去,黯然离开南京前给沈钧儒先生写信道:“蕴山、泽霖两兄来,晤谈甚快。大示对国家安危、人民疾苦殷切关怀,实深感佩!”从信件的只言片语中,不难看出朱蕴山的工作确实打动了于右任等人。

在错综复杂的情势下,中国共产党和民革之所以将如此重要的任务交给朱蕴山,是因为他有着丰富的革命斗争经验,在政治工作中非常细心,懂得讲究工作方法,善于细致地考察多方因素后制定策略,有方法、有技巧地解决各种问题、完成组织任务。

▲1949年4月,在中国共产党指示下,朱蕴山从北平秘密前往南京推动和谈。儿子(朱世昌,后排右一)、儿媳(金士荃,前排右一)、孙子(朱德存,前排左一)随行到南京,这是他们在南京的合影。

1948年秋,革命形势迅速发展,中共中央邀请各民主党派负责人和民主人士分批进入解放区,共商国是,筹备新政协会议及讨论成立民主联合政府相关事宜。李济深是国民党的元老,在国内外享有较高的声望,在中共的邀请名单中,民革中央主席李济深名列首位,但港英当局对其严加监视。

朱蕴山为了帮助李济深等民主人士安全离港,北上奔赴解放区,他绞尽脑汁设计了请客障眼法、敷衍障眼法、小艇游览法、迂回上船法、夜色障眼法等一套隐蔽的掩护措施,并把出发时间选在了港英当局的圣诞节放假期间。出发前,朱蕴山陪同李济深、何香凝等在海湾码头登上游艇,佯装散心,又带着酒肴与李济深一起坐上交通员掌舵的游艇装作去海上游览,入夜以后,借着暮色的掩护神不知鬼不觉地登上阿尔丹号。为躲避海关检查,他们一起栖身于船长室。虽然海上有舰艇盘查,天上有飞机盘旋,阿尔丹号还是有惊无险地于次日凌晨安全出港。从1948年12月26日至1949年1月7日,历时12昼夜,顺利到达东北解放区大连港。

尽管船上的生活比较艰苦,朱蕴山却因为即将奔赴解放区、筹备新政协,心中无比兴奋,诗兴大发,赋诗数首,汇集成《赴东北解放区舟中杂写》。在组诗的片头,他写道:“环海早无干净土,百年阶级忾同仇。神州解放从今始,风雨难忘共一舟。中山事业付殷顽,豺虎纵横局已残。一页展开新历史,天旋地转望延安。”在结尾部分他分享了到达解放区的喜悦:“解放声中到大连,自由乐土话翩翩。狼烟净扫疮痍复,回首分明两地天。”字里行间,展现了他内心对新中国即将成立的喜悦之情。

舍己为人,威望素著

无论是赴南京谈判,还是护送民主人士北上建立新中国,无处不体现朱蕴山的真诚与智慧,这也与朱蕴山的成长经历分不开。

朱蕴山幼年时经常听父亲讲清王朝的残暴统治和人民奋起反抗的故事,年少时又耳闻目睹了安徽人民反对西方教会的斗争,后来参加了徐锡麟领导的安庆起义,亲眼目睹了清政府疯狂镇压起义、残酷杀害徐锡麟的整个过程,义无反顾地走上了革命道路。

1915年底,袁世凯图谋称帝,朱蕴山在安徽秘密组织武装起义,反对袁世凯复辟。为了筹集反袁经费,他毅然决定变卖自家田地。在和弟弟朱珩山说清原委,征得同意后,将家中40多亩山田留出四分之一给家人养家糊口,其余全部变卖,筹得1200余银圆,全部投入反袁斗争。

1926年春,安庆“三二三”事变后,朱蕴山断然拒绝蒋介石的收买,直言劝蒋:“总司令,我们还是不要走太平天国的末路——自相残杀。我劝总司令最好要搞好国共合作,中山先生的遗教是不错的。”此番言论引起国民党内部乃至社会各界的广泛反响,大家极为佩服他能够不畏权势、直言相劝的勇气。此后,为人正直和不惧威权的鲜明特点成为朱蕴山团结各方力量的名片。

▲位于安徽六安的朱蕴山纪念馆。

朱蕴山重视友情、讲义气,处处以同志的安危为先,不畏牺牲,待同志如亲人。他与段瑞兰、杨允中、沈全懋等在安徽谋划反袁称帝的武装起义,因计划泄露,杨允中在上海被捕,安庆封城缉拿朱蕴山等人。时任安徽省警务处督察长崔少垣与朱蕴山是知己,特别为他密备两张出入安庆城的证件,要他速走。当时,段瑞兰、沈全懋也在安庆城内受到缉拿,同样需要出入城证。为了掩护二人,他果断决定将两张出入城证交给他们,自己则被捕入狱。1931年,邓演达遭叛徒陈敬斋出卖被捕,朱蕴山也是拼尽全力营救,他对革命事业和同志始终怀有一副舍己为人的热心肠。

无数次的生死之交,为他在革命斗争中树立了很高的威望,成为他团结人、凝聚人的精神核心。

联合各方,反蒋抗日

朱蕴山长期在家乡安徽从事革命活动,斗争经验丰富,善于沟通协调,懂得把握关键问题。抗日战争期间,他积极参加抗日民主活动,筹划成立安徽省民众总动员委员会,广泛联系各方面人士,坚持团结抗战,反对分裂投降,并支持新四军在苏皖一带开辟抗日根据地。

1940年3月,汪精卫伪政府成立后,日本加强了政治诱降活动,同时加大了军事压力,对重庆轰炸不断。朱蕴山果断判断此时国内时局危机四伏,首要任务应是团结更多的抗日力量,防止蒋介石投降,提出川、滇、两广等地军政当局应团结起来,与中共联合一致,防止蒋介石独裁统治。

适逢蒋介石发表自兼四川省主席后,四川军政各界对蒋抵触很大,在李济深的授意下,朱蕴山先到成都拜会川康绥靖主任邓锡侯,试探邓的态度。邓锡侯对朱蕴山有所了解,猜到其来意,爽快表态:“先生可是为抗日反蒋而来,有必要告诉我,我不会告你的密。”并派警卫保护他的安全。

了解邓的态度后,朱蕴山紧接着赴雅安访问时任西康省主席,素有“西康王”之称的刘文辉。因与刘文辉相交不深,他先到西康省驻蓉办事处联系邵石痴请其引荐、斡旋。

为了促使刘文辉持久抗日,朱蕴山准确把握住刘的心理,从刘的角度设身处地帮他分析局势。一方面向刘介绍了中共方面的情况,转达李济深等民主人士的看法,动之以情,晓之以理,析之以势,鼓之以气,帮助刘坚定联共反蒋决心。另一方面,从文化入手宣传团结抗日思想,加强刘同进步文化人士的联系,引领刘的思想转变。他力主推动筹备成立唯民社,请刘文辉担任社长,兴办《唯民周刊》《华西晚报》等进步刊物,争取学术自由,不仅推动后方民主运动,还解决了进步人士的立足问题。

因团结邓、刘二人的工作取得圆满成功,由雅安返回成都后,朱蕴山向张澜介绍了拜访邓锡侯、刘文辉的详细情况,张澜鼓励他再接再厉发挥更大的作用,赴昆明继续做云南省政府主席龙云的工作。

朱蕴山不顾路途险阻,绕经贵阳奔赴云南,路险车阻,他想起革命道路的艰难,赋诗《贵阳阻车有感》,并在诗文前的题记中写道:“在蓉会见张澜。他说为西南团结抗日防蒋计,必须注意云南;蒋介石派杜聿明进驻昆明,专事对内,务必与龙云商量对策。我允回渝后,再赴昆明访龙。在中共中央正确指导和帮助下,民主抗日运动得到蓬勃发展。11月中旬路过贵阳,转赴昆明。”这篇题记将他此次赴昆明的目的、任务及相关细节作了交代。

对于龙云,朱蕴山有着自己独到的了解。他分析“龙云之在云南,等于阎锡山之在山西。他俩掌握地方大权时间最长”,国民党历届政府都动不了他们。朱蕴山在天津担任中华民族革命同盟华北办事处主任期间,就曾受中共北方局之托,成功争取阎锡山反蒋抗日,为红军在陕北的生存与发展争取了时间和空间。

此次做龙云的工作,他依然做了充足的准备功课,对龙云的个人性格、利益关系、周围环境作了详细分析,选择先从龙云的身边人入手。如他分析的一样,刚到昆明,龙云对他敬而远之。他遂找到同是云南人,对龙云有着深入了解的国民党政府军事委员会顾问杨杰。与杨杰见面时,杨悲观地对朱蕴山说:“你来对龙恐怕找不到办法。龙对我都是敬鬼神而远之,绝口不谈时事。”朱蕴山听后没有气馁,不急不躁,继续深入了解情况,仔细分析龙云的处境。

龙云实际的处境并不妙,蒋介石已派杜聿明率军队驻昆,龙与蒋并不是一条心。朱蕴山判断龙可能只是表面上强装镇定,内心还是希望同民主人士以及靠近中共的朋友接触的。于是,朱蕴山做好与龙会谈的充分准备后,采取开门见山的方式,直接给龙云写信,希望他可以挤出时间见面聊一聊。不过两天,龙云即应邀赴约。

初一见面,龙云很客气地说失迎,细致地问他住得好不好,婉转地打探此行来意。朱蕴山心里早有准备,向龙详细地介绍了此前与邓锡侯、刘文辉商谈的情况以及中国共产党抗日民族统一战线政策,帮助龙分析团结抗日的形势。他翔实的介绍引起了龙云的兴趣,也使龙渐渐地卸下了心理防备,这才主动说出自己其实与李济深、张澜等早有电信往来,很希望早日谈一谈。

龙云还说出自己的担忧:“目前抗战局面越搞越糟,蒋介石不去抗日,反派杜聿明军队来昆明驻扎,实际上是来监视我,企图夺取地盘,这样下去是抗不了日的。”

这与朱蕴山之前对龙云所处形势的判断不谋而合。朱蕴山果敢出击、切中龙的痛处说道:“蒋介石先安内而后攘外政策根本不变,就是要消灭共产党,但是他也知道一时对付不了共产党。所以在后方首先要消灭杂牌军队,以武力统一大西南,做他小朝廷根据地,宁可投降日本,保存他个人地位。他根本要实行他的反共阴谋。他的脑子里就没有什么国,没有什么人民……我们要求抗日救国,首先就要保全西南抗日根据地,不让蒋介石以武力占据,作他投降的资本。”

龙云听后动容,当即表示:“联共抗日、反蒋意见,我完全同意。”还主动询问了民主运动的最新情况,双方聊得十分投机,只可惜时间不够,夜色已深。

第一次密谈进行得十分顺利,朱蕴山乘胜追击,约龙云进行第二次会面。此次见面更加私密,只有两人对酌,龙云更加交心地说出了自己的疑问和顾虑:如“川康方面军队情况是什么样”“任潮(即李济深)先生对两广旧部团结怎么样”“民主运动怎么搞法”……朱蕴山逐一进行了解答。他建议“西南实力派对于自己的军队应加强整理训练,扩大团结,尤其要减轻老百姓的负担……如果没有共产党合作,抗日也是不可能得到胜利的,西南一隅也可能被蒋吃掉”。龙云听后表示:“任潮先生和十九路军搞国民党民主派反蒋,我一定暗中支持。”

会谈后,朱蕴山还介绍中共代表华岗、周新民等与龙云对接,并嘱托龙云对西南联大发动民主抗日运动的教授、学生,特别是对李公朴等人要加以保护。

朱蕴山与龙云的会谈,不仅促成了龙云与中共代表的直接联系及其对云南民主抗日活动的保护和支持,而且对西南民主运动的开展、稳定西南局势起了很大作用,推动了西南团结抗日反蒋和民主运动的开展。

穿梭联系,参与筹组进步组织

蒋介石领导下的国民党政府消极抗日、积极反共的政策引起了各方民主人士的不满,痛感“非民主团结大局无出路,非加强中间派的组织,无由争取民主团结”,团结起来的呼声日益增强。朱蕴山长期参与革命,斗争经验十分丰富,为人热情、坦率,思路开阔,具有很高的政治威望,责无旁贷地肩负起了秘密筹备的联络工作,他先后参与了民盟、民联、民革的筹备工作。

1941年3月,经过朱蕴山的多方努力,联系到职业教育社的黄炎培、乡村建设派的梁漱溟、国社党的张君劢、青年党的左舜生在重庆成立中国民主政团同盟(民盟),朱蕴山担任中央常委并兼任国内关系委员会副主任。

1943年,蒋介石掀起了第三次反共高潮。为适应反蒋斗争的需要,朱蕴山与在重庆的国民党爱国民主人士积极行动起来。他和谭平山、陈铭枢、杨杰、王昆仑、郭春涛等人交换意见,打算用座谈会的形式,把关心时政的国民党民主人士召集起来,以座谈形式,沟通思想,团结民主同志,争取抗战胜利。这个设想得到了中共南方局的大力支持。座谈会举办初期没有名称,也没有固定主持人,座谈的地点是以个人名义借用的公司、银行、商号的办公场所,以及一些条件较好的私人住宅。一般每月举办一两次。

经过一段时间的活动,参与座谈的同志认为建立一个国民党民主派政治组织的条件已经成熟。在中共南方局的支持下,朱蕴山与谭平山、陈铭枢、杨杰、王昆仑、郭春涛、许宝驹、于振瀛、何公敢、甘祠森共10人建立了筹备小组。

1945年10月28日,三民主义同志联合会(简称民联)在重庆上清寺特园鲜英住宅正式成立,朱蕴山成为会议选出的中央临时干事会成员,后被推选为中央常务干事。

随着形势的发展,李济深、何香凝等人开始筹划建立国民党民主派统一组织。因为朱蕴山具有组织筹备民盟和民联的丰富经验,于是决定请他负责具体筹备工作。其实早在民联成立后不久,朱蕴山和李济深、冯玉祥、张澜、刘文辉等人在重庆就有过详细讨论,准备将民联和中国国民党民主促进会(简称民促)联合成为一个组织,以便集中力量分化国民党反动势力。

1946年6月10日,朱蕴山乘飞机离开重庆,先是到达南京,进而随李济深到达上海,加紧联系各方人士,着手国民党民主派统一组织的筹备工作。

李济深秘密离开上海到达香港后,发表了《对时局意见》,提出了挽救时局的7点主张,明确了筹建组织的指导思想。朱蕴山紧随其后,也准备由上海前往香港,协助李济深尽快把国民党民主派组织建立起来。但由于形势紧张,朱蕴山只得佯称飞行员家属,秘密乘机抵达香港,由张克明、冯伯恒等人迎接住进陈济棠胞弟陈树渠家。到香港后,他立刻投入到筹备国民党民主派组织的工作,拜访已在香港的李济深、何香凝、蔡廷锴等人,与他们交换意见,商讨各项筹备事宜。

▲位于重庆特园的中国民主党派历史陈列馆。

经过多次集议,大家决定以李济深、何香凝的名义,函信约在上海的民联负责人来港,参与筹备工作。那么,谁来负责将密信送到上海呢?

大家不约而同地想到了朱蕴山。他先后参加过光复会、同盟会、国民党、共产党、第三党、中华民族革命同盟、民盟、民联等组织,交友广泛,对各方政治人物都很熟悉,为人又豪爽豁达,急公好义,孑然一身,不治家产,一旦遇到重要任务需要进行联系时,总是请他辛苦跑一趟,故此得了一个“神行太保”的雅号。朱蕴山无疑是送信的最佳人选!于是乎信的末尾注明:“详情由蕴兄面报。”

当时在香港工作的张克明、冯伯恒等人,都十分担心朱蕴山的安全,纷纷劝他先观察局势,不要贸然前去上海,但朱蕴山一生经历过多次大风大浪,对此毫不畏惧,置个人安危于度外,立即订购赴沪船票。不料,开船前一天,突然接到上海友人电报,称他若返回上海,一上岸就有被捕的危险,为了同志们的安全,经与李济深、梅龚彬等商量,上海之行最终不得不取消,改为通过其他途径传递信息。

在新组织命名过程中,大家意见纷纭,分歧较大。宋庆龄从上海捎回口信给何香凝,建议组织命名为中国国民党革命委员会,但很多同志都嫌弃“国民党”三个字。朱蕴山指出,孙中山当年曾组织过革命委员会,“四一二”政变后,国民党民主派与共产党合作,在南昌起义中也曾成立过国民党革命委员会,因此新组织采用中国国民党革命委员会的名称,正显示了国民党民主派决心继承和发扬孙中山不断进步的革命精神。最终,大家取得一致意见,“中国国民党革命委员会”的名称就这样确定下来。

1948年1月1日,民革在香港正式宣告成立。朱蕴山被选为民革中央执行委员会常务委员,并在冯玉祥不在国内时,代理政治委员会主任。

民革成立后不久,民革中央委员会通过了《军事工作大纲》,决定加紧军事和策反工作。善于联系各方人士的“神行太保”朱蕴山,成为民革正式成立后第一个秘密策反小组的成员。

朱蕴山以政治委员会代主任的名义起草了《民革军事工作要点》,指出:“除要积极加紧政治工作外,并应积极加紧军事工作,配合友军同时并进,以期缩短战争过程,使蒋介石反动集团提前奔溃。”他提出要吸收以往军事工作的沉痛历史教训,对军事策反对象“务须调查其平时对地方人民有无罪恶,认为可以改过自新,必须有行动保证,方可收容”,还要全面观察,“特别注意中、下级,不可专靠上层拉拢”。

1948年底,朱蕴山与李济深一同北上,到达了解放区,才有了文章开头的那些故事。

整建组织,投身建设

1949年4月21日,人民解放军强渡长江,两日后攻占南京,宣告了国民党统治的覆灭。5月初,朱蕴山赴南京整建民革地下组织。他为了弥补之前南京秘密之行的遗憾,特意去中山陵进行拜谒。

在中山陵,他回忆起1926年和柳亚子、侯绍裘等人代表国民党苏皖两省党部奉广州中央之命举行南京紫金山孙中山先生陵墓奠基典礼,遭到西山会议派袭击时的情景,他感叹:“熊熊烈火逐妖螭,廿二年前此奠基。”现如今中山先生的遗策已经实现,“重述紫金山下路,欣看满地变红旗”,历史也翻开了新的篇章。

朱蕴山原是参加新政协筹备会的民革代表,考虑到整顿组织的重要性,他被委派为特派员,回到上海负责成立沪宁临时工作委员会,对新中国成立后沪宁地区地下组织进行切实整理,对所有成员进行登记。

此间,发生了一件颇具戏剧性的事。朱蕴山到上海后,住在金门饭店。新中国成立前他曾经争取国民党一二三军单栋起义,巧的是一二三军司令部就曾设在金门饭店,而单栋本人就住在朱蕴山所在房间。单栋来找朱蕴山时,想趁其不注意,将此前曾藏在此处的手枪悄悄取出并销毁,结果被发现,获刑20年。朱蕴山认为“有容乃大”,自己最了解单栋起义的情况,有责任关心他、帮助他,便不厌其烦地一次又一次帮助单栋写材料说明情况。在他的心中,只有善于团结应该团结的人,民革组织才能不断发展,才能在国家建设中发挥作用。

整顿民革组织,并不一帆风顺,朱蕴山也遇到不少困难。有的党员对他很不服气,阻挠他的工作。朱蕴山淡然处之,比喻说自己喜欢北京人做买卖的办法,客家嫌贵,店家会回答,货论三家不吃亏,如果再回来买,仍旧欢迎。只要党员思想能转变过来,还要团结他,还是要多与党员接触,多多争取他们。同年年底,重庆、成都解放后,朱蕴山应刘伯承、邓小平、贺龙之邀,到重庆清理整顿大西南民革地下组织。

1949年9月,中国人民政治协商会议第一届全体会议在中南海怀仁堂召开,朱蕴山与李济深、何香凝等民革代表,被推选为主席团成员,并当选为中国人民政治协商会议第一届全国委员会委员。在筹组政务院时,周恩来曾提出希望朱蕴山到内务部担任副部长,但他认为自己40余年为之奔波流亡奋斗的愿望已经实现,提出做一名人民监察委员会委员。10月19日,他被正式任命为中央人民政府政务院人民监察委员会委员。

▲1949年10月19日,朱蕴山被任命为中央人民政府政务院人民监察委员会委员。

作为民革的一位主要创建者,朱蕴山连续担任第一至第四届民革中央常务委员,出于对民革组织的热爱,他自愿担任民革中央组织部部长,对民革的巩固和发展作出了很大贡献,深受广大民革党员的拥戴。当时,民革领导层各方面人士都有,有政治活动家,有军人,还有诗人,他们的看法、想法、做法总是有差异的,有时也可能发生某些不愉快。朱蕴山承担了沟通思想、消除私见的工作,在他的协调推动下,同志之间更加团结亲密,组织建设工作不断发展。

新中国成立后,尽管民革二大确定了为新民主主义服务的政治路线,也通过了《中国国民党革命委员会组织总章》,确定了民革组织建设的基本原则,但组织路线问题仍然未能解决。针对“本党民主同志”范围的问题,朱蕴山经过深入调研,梳理了自新中国成立以来民革组织方面的工作,指出民革“以团结国民党中层分子为主,并注意吸收社会各阶层中与国民党有若干关系的文教、工商、专门技术人员以及妇女界进步分子。至于国民党上层个别的进步分子,我们也要竭诚地争取他们参加组织。民革在统一战线中就在于团结这一部分群众来执行共同纲领。”此后,他还带领民革中央组织部门根据民革中央系列会议精神,制定了各种组织章程,确定了中央和地方组织的编制,制定了本年度的组织整建计划,处理了若干地方上组织的复杂问题,选派了地方筹备机构负责人选。到1950年11月,民革在国内建立了两个大行政区的组织,10多个省市组织和3个海外组织,超过了原来的整建计划。1951年2月5日,民革第48次中常会通过了《关于发展组织的决议》以及《关于发展组织的实施方案》,不但指出了较为明确的发展方向,而且第一次提出了“巩固与发展”相结合的方针。会后,朱蕴山等人分赴国家机关和各地进行座谈、宣传和动员,积极在各地建立了新的地方各级组织机构。

▲《民革汇刊》中关于民革组织发展情况的报道。

1951年,民革组织发展工作聚焦国家机关部委,朱蕴山等代表民革到各国家机关向部领导提出发展组织的要求,大力推动国家各级机关中民革组织的建立和发展。在中共中央统战部、中共北京市委统战部和中央各部委的大力支持下,监察委员会、政务院、海关总署、交通部、内政部、司法部、工会、人民银行的民革小组先后建立。在政务院民革小组成立会上,时任周恩来办公室副主任李琦在讲话中说:“民革同志在政务院与各友党团结得很好,小组成立后,更加密切团结,从国家大事到岗位工作,都可以充分交换意见,把工作搞得更好。”

为推动各地民革组织发展,朱蕴山到全国各地进行调研。对比新旧两个中国,朱蕴山感叹新中国成立后祖国各地的一派朝气蓬勃的新气象,创作了很多诗篇。1952年春,他来到合肥,正值皖南、皖北行政公署合并,成立安徽省人民政府。在前往六安、霍山一带参观的途中,看到“沿途农村已从互助组开始筹备合作社,遍地红旗招展,真是一番新兴气象”,朱蕴山感到无比喜悦。对比新中国成立前这一代人民啼饥号寒,遭土匪、恶霸、兵祸蹂躏的历史,现如今是“劳动人民力胜天”“红旗处处插秧田”。路过六安、霍山两县交界处的青山镇,回忆起40年前在赓阳书院和安庆巡警学堂读书期间,数次往返路经此地,感叹:“青山常在,如见故人,曷胜依依之感。”1953年7月,他到昆明黑龙潭薛公祠,想起为推动西南军政团结,争取龙云等支持,扩大抗日民族统一战线,数次赴昆明时看到的破败景象恍若隔世,留下诗句“少年疏阔老尤狂,旧地重经海已桑”。1958年,他赴南方视察时,见证了武汉长江大桥胜利通车,深深为国家经济建设伟大成就所鼓舞,感慨:“洪水而今都让路,高山从此尽低头。”

祖国面貌的巨大变化,激发了朱蕴山的热情,以及要为社会主义革命和社会主义建设贡献力量的决心和信心。1954年9月15日,中华人民共和国第一届全国人民代表大会第一次会议在北京开幕,会议通过了《中华人民共和国宪法》。朱蕴山参加了宪法的起草工作。他还担任了一系列重要职务,积极参与国家政治生活,参加国家大政方针的制定,为国家的经济建设和社会发展,为爱国统一战线的巩固和扩大贡献力量。

53010202001193号

53010202001193号